伝統を守りながらも、新しい酒造りで日本酒の世界を拓く

「今よりもっと、うまい酒、愛される酒を」

酒造りに携わる者すべての、変わらぬ思い。

時代の変化を読み、研究を重ね、新たなうまい酒を創り出す。

たゆまぬ努力で、柏露の心を未来へと繋いでいきます。

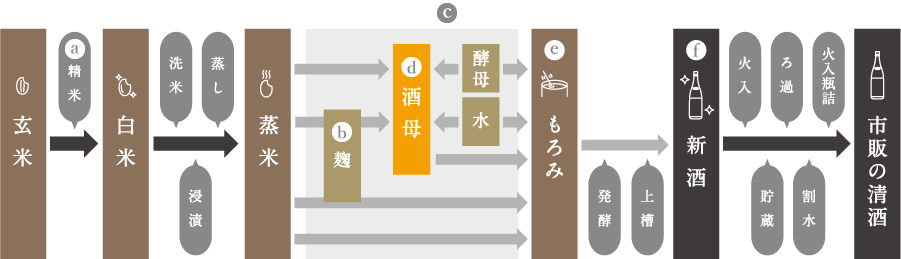

清酒の製造工程

a.精米・蒸米(むしまい)

酒造りは、原料となる玄米を精米し、蒸すことから始まります。蒸し米は麹造り、酒母(もと)、もろみの仕込みに使われます。

b.麹(こうじ)

蒸し米に黄麹菌を植えて麹を造ります。麹は酒母(もと)、もろみにいれて米のデンプンを糖化していく役割を果たします。

c.段仕込み

ここで清酒造りの特徴である三段階に分けて仕込みをする段仕込みが行われます。一日目は初添え。翌日は仕込みはお休み。酵母はゆっくりと増えていきますが、これを踊りといいます。三日目に二回目の仕込み(仲添え)をし、四日目に三回目の仕込み(留添え)をして仕込みは完了します。段仕込みは、雑菌の繁殖を抑えつつ酵母の増殖を促し、もろみの温度管理をやりやすくするための独特の方法なのです。

d.酒母(酛・もと)

酒母(もと)は蒸し米、水、麹に酵母を加えたもので、もろみの発酵を促す酵母を大量に培養したもの。清酒造りには、良い酵母が大量に必要ですから、文字どおり「酒の母」といえます。

e.もろみ

いよいよ、この酒母(もと)に麹、蒸し米、水を加えてもろみを仕込みます。このもろみがやがて原酒となります。

f.新酒誕生

二十日ほどかけて発酵を終えたもろみは、圧搾機で搾られ、酒と酒粕に分けられます。搾りたての新酒は、ろ過、加熱(火入れ)され、そして貯蔵されます。また製成後、一切加熱処理をしない酒を生酒といい、製成後、加熱処理をしないで貯蔵し出荷の際に加熱処理をする酒を生貯蔵酒といいます。精米から、並行複発酵、段仕込みというとても複雑な工程を経て、約六十日間かけて清酒は誕生するのです。